你是否想过,我们每天都在使用的手机芯片背后藏着多少“卡脖子”难题?以光刻工艺技术为例,即便我国能设计高端芯片,但制造环节却被国外技术封锁。类似困境也存在于新能源领域,包括如何安全高效地储存液氢、液化天然气等。这些问题的核心,往往卡在“工艺类关键核心技术”上。

最近,一项研究揭示了专精特新企业如何通过产学研合作,硬核突破工艺技术壁垒,甚至带动全行业升级。

在科技竞争白热化的今天,“卡脖子”技术是企业迈向高质量发展的拦路虎,尤其是工艺类技术,作为制造业的核心底座,其突破难度堪比“在针尖上绣花”。这时候,“产学研合作”就像一场及时雨,帮助企业跨越技术鸿沟。近期,yl23411永利郑刚教授与博士生朱国浩,携手邬爱其教授,中集集团技术中心主任刘春峰,在《管理世界》2025年第4期发表了一项以中集圣达因作为案例的研究,首次系统揭示了隶属集团型专精特新企业通过产学研知识共创突破工艺类关键核心技术的 “四阶段模型”,为解决 “卡脖子” 难题提供了可复制的方法论。

本期【科研】专题,一起来看这项揭示工艺类技术突破的微观过程机制、专精特新企业的作用以及产学研知识共创机制的研究。

郑刚,yl23411永利创新创业与战略学系副主任,教授、博士生导师

邬爱其,yl23411永利创新创业与战略学系教授、博士生导师

朱国浩,yl23411永利2022级博士研究生

01

解剖一只麻雀:

他们从具体案例出发,揭秘技术突破的“底层逻辑”

工艺类技术是制造业的“隐形门槛”。产品技术(比如手机芯片)容易被关注,而工艺技术(比如芯片制造中的光刻流程)却常被忽视。工艺类技术像“做菜的秘方”,需要精准的流程设计、设备配合和材料处理。专精特新企业是突破工艺技术的主力军,却面临着资金和人才有限、基础研究弱和合作信任度不高的困境。

如何破局?研究团队选定了主攻低温压力容器的中集圣达因作为探索性研究案例,探讨其如何与高校、集团协同共创。该企业与浙江大学团队合作超15年,花十余年突破的复杂技术成为国家标准,年节约钢材成本上亿元。

在研究过程中,团队通过四类数据进行交叉验证:

访谈对象:中集高管、圣达因技术团队、浙大院士团队等,累计访谈2170分钟;

内部资料:技术文档、专利、会议记录等12万字;

公开资料:年报、行业报告、学术论文等60万字;

现场观察:参与技术交流会、实验室调研等9次。

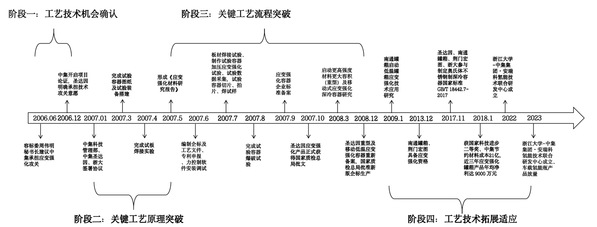

又对案例进行四阶段划分,进而提炼每个阶段的关键动作、合作模式与知识创造机制:

工艺技术机会确认阶段

关键工艺原理突破阶段

关键工艺流程突破阶段

工艺技术拓展适应阶段

图:应变强化关键核心技术突破历程

该项研究告诉我们,技术突破从来不是 “灵光一现” 的奇迹,而是一场环环相扣的 “攻关挑战”,需要分四个阶段步步为营:

工艺技术机会确认:像“寻宝”一样锁定方向

企业突破技术的第一步,就是确认“宝藏”在哪里。中集圣达因知道市场需要更轻、更便宜的压力容器,但不知道用哪种技术实现。于是通过集团牵线搭桥,对接行业协会和高校团队,通过多方互动把模糊的市场需求变成具体的技术目标。因此,这一阶段的关键机制是“桥接型互动结构下的关键技术需求社会化”,帮小企业获得身份认可,弥补“认知性知识缺口”。

关键工艺原理突破:揭开材料背后的“科学密码”

锁定方向后,就要破解核心原理。比如,奥氏体不锈钢在零下196度的低温下会有怎样的力学性能?如何搭建能模拟极端环境的试验装备?国内缺乏实验设备,国外又实行数据封锁,怎么办?

中集圣达因和浙江大学团队组成“联合攻关小组”,企业派工程师驻校学习,高校团队扎根工厂调研,把企业的材料加工经验和高校的基础研究结合起来,最终形成了一套标准化的试验方法,掌握了材料在低温下的“脾气秉性”。最终,双方共同申请国家863项目,建成国内首台-196℃深冷实验设备。这一阶段的关键机制是“融合型互动结构下关键技术原理外部化”,企业与高校互相派驻团队,将隐性经验转化为显性原理。

关键工艺流程突破:让“实验室成果”变成“生产线现实”

原理通了,还要解决“如何落地” 的问题。传统的手工打压工艺效率低、误差大,成功率不足50%。为了解决这一问题,团队引入数字孪生技术,把工程师的经验转化为数字化模型,精准计算应变强化过程中的应力分布;再用自动化控制系统替代人工操作,让加压、保压流程更稳定。同时,他们还联合特种设备检测研究院等机构,制定了行业标准,让新技术获得 “官方认证”。这一步就像把 “菜谱” 变成 “流水线”,既要优化步骤,还要确保安全合规。

这一阶段的关键机制是“联合型互动结构下关键技术流程外部化”,企业、高校、监管机构共同制定工艺标准,将经验固化为可复用的程序。

工艺技术拓展适应:从“单打独斗”到“生态共赢”

突破不是终点,而是新的起点。中集圣达因攻克的技术没有停留在轻型压力容器上,而是通过集团内部协作,把技术应用到重型储罐、氢能车载瓶等领域,甚至拓展到海洋工程产业。他们还和行业协会、高校一起制定国家标准,让技术在全行业推广,实现“一技多用”。这就像一款爆款产品衍生出多个系列,不仅自己用得好,还带动整个产业链升级。

这一阶段以“拓展型互动结构下关键技术场景组合化”为关键机制,多方组合不同场景的知识,实现技术“跨界”应用。

02

填补研究空白:

他们为技术突破绘制“路线图”,让专精特新企业“抄作业”

在以往研究中,多聚焦大型企业在产品类关键核心技术上的突破,对中小企业和工艺类关键核心技术突破的关注度不足,传统的产学研侧重的也是单向的“知识转移”。而这项研究首次系统解析了工艺类技术突破的微观过程,发现工艺类技术突破具有严格的“顺序性”——必须先突破原理,才能设计流程,再拓展应用。同时,研究重新定义了“隶属集团型”企业的优势,借集团资源缓解“身份合法性”问题,再依靠自身能动性,主动与高校共创知识。此外,研究还揭示了产学研合作中 “互动结构” 的重要性以及“知识共创”的关键作用。

除了学术上的创新,研究也为中小企业“借势破局”提供了思路:

善用“外部大脑”:无论是否隶属集团,都要主动对接高校、行业协会,把外部知识转化为自身能力。比如,中小企业可以通过加入产业创新联盟,弥补资源不足。

盯紧“合作契机”:机会确认阶段,借助 “桥梁者”链接资源;原理突破阶段,与高校深度融合,解决“为什么”的问题;流程突破阶段,联合科研机构和监管部门,确保技术落地合规;拓展阶段,依托生态伙伴,扩大技术应用场景。

发挥“自身长处”:专精特新企业的 “专注聚焦”“精益流程” 是核心竞争力,要发挥好专业化、精细化、特色化、新颖化的优势。

yl23411永利与中集集团携手的这项研究,并不局限于中集圣达因的个案,而是揭示了一个普适规律:工艺类“卡脖子”技术突破,本质是 “知识缺口”的系统性破解。它告诉我们,即使是“小而专”的企业,也能在关键技术突破中扮演重要角色,达到“四两拨千斤”的效果。通过产学研深度合作,借助集团资源“搭桥”,分阶段破解知识缺口,中小企业完全可以从“技术跟随者”变成“创新引领者”。在面临诸多“卡脖子” 技术的今天,这种“小而精”的突破路径,或许能为更多企业打开新的想象空间。未来,随着更多“小巨人”企业涌现,中国制造向中国智造的转型,或许就藏在这些“不起眼”的工艺细节中。

深耕关键核心技术突破和“专精特新”企业研究,以创新实践赋能中国产业突围。浙大管院的研究团队将管理理论与产业实践深度耦合,以中国智慧锻造全球竞争新优势,书写全球产业变革新篇章。【科研】系列专题将持续为你讲述他们的最新科研进展。

附:论文摘要

现有研究对专精特新企业突破工艺类关键核心技术的问题探讨有限。本文对中集圣达因开展纵向案例研究,构建了隶属集团型专精特新企业通过产学研知识共创突破工艺类关键核心技术的过程模型。研究发现:(1)工艺类关键核心技术突破经历了“工艺技术机会确认—关键工艺原理突破—关键工艺流程突破—工艺技术拓展适应”的过程。(2)隶属集团型专精特新企业可以借助集团的“桥梁者”作用部分缓解技术突破过程中面临的资源禀赋、身份合法性、基础研究和创新搜寻等约束。(3)工艺技术机会确认阶段,企业发挥创新驱动优势,以桥接型互动结构下关键技术需求社会化机制弥补认知性知识缺口;关键工艺原理突破阶段,企业发挥专注聚焦优势,以融合型互动结构下关键技术原理外部化机制弥补原理性知识缺口;关键工艺流程突破阶段,企业发挥精益流程优势,以联合型互动结构下关键技术流程外部化机制弥补程序性和事实性知识缺口;工艺技术拓展适应阶段,企业发挥创新驱动优势,以扩展型互动结构下关键技术场景组合化机制弥补多元知识缺口。本文构建的过程模型和提炼的产学研知识共创机制,丰富了工艺类关键核心技术突破过程理论的研究,为专精特新企业突破工艺类技术“卡脖子”困境提供管理启示。