你在消费时经历过这些尴尬吗?可能你只想随便看看,但过于热情的导购却不停地为你介绍各种商品;可能你想一个人选购一些较为隐私的商品,但是导购却一直在你身旁,不愿走开;当你的衣服上有令人尴尬的污渍时,洗衣店店员却跟你闲聊着污渍是如何产生的。

很多人在日常消费过程中都遇到过很多类似的尴尬情形,此时服务人员的热情反而成了消费者的负担,更多人宁愿面对“冷漠”的服务者。

yl23411永利市场营销学系长聘副教授孙怡夏不仅观察到了这些日常消费中的尴尬,还对其进行了深入的研究。日前,她在国际顶级期刊Journal of Marketing Research(UTD24期刊之一)上发表了研究成果How Consumers Respond to Embarrassing Service Encounters: A Dehumanization Perspective。

孙怡夏,yl23411永利市场营销学系长聘副教授

孙怡夏等的研究聚焦在这些让人尴尬的消费场景,重点研究了消费者会采取怎样的策略来应对内心的尴尬,为消费领域的管理升级优化提供了重要参考价值。本期【科研ZJUSOM】,让我们一起看看这项能够帮助消费者“避免尴尬”的研究。

论文于2022年9月20日在线发表

她发现:面临尴尬时,消费者满意度会下降

正常情况下,热情的导购或服务人员可能会带给消费者更优质的消费体验感,也更容易被消费者接受。因此,以往对于客户关系的研究都鼓励销售人员与消费者建立更亲近的关系。

然而,孙怡夏老师通过研究证明了:在尴尬的消费场景中,销售人员过于热情的行为反而会降低消费者的满意度。面对这些购物场景中的尴尬时,消费者会采取怎样的策略来应对呢?

策略一:一些消费者可能会选择在人流量较少的时候来购买令人尴尬的产品(Brackett 2004; Song, Huang, and Li 2017)。

策略二:还有一些消费者可能选择在尴尬的购物过程中,额外购买一些普通产品来“掩饰”自己购买尴尬产品的意图(Blair and Roese 2013; Lewittes and Simmons 1975)。

很多关于“尴尬情绪”的研究证实了这些行为和策划确实可以帮助很多消费者降低尴尬情绪。然而,这些策略都是一种“逃避”的做法。孙怡夏老师认为:以往文献忽略了一种消费者采用的且更为本质的应对尴尬的策略,即从产生尴尬的根源来解决尴尬的问题。

以往研究发现,消费者产生尴尬的真正原因并不是产品本身具有尴尬特性,而产生尴尬的根源在于他人的存在见证了自己购买尴尬产品的一幕。也就是说,消费者思考别人是如何看待自己的,因而产生尴尬情绪。因此,孙怡夏老师认为,有一种方法能够有效帮助消费者来应对尴尬的情绪。不管是自欺欺人还是事实如此,消费者会从认知上告诉自己,其实他人并不会对自己的购买行为有更多的遐想。

她证明:热情可能“适得其反”,人们宁愿选择面对“冷漠”

孙怡夏老师在研究中发现当购买令人尴尬的产品或服务时,消费者往往更喜欢自助服务而不是人工服务。如果没有自助服务,消费者会更偏好机械化服务,而非热情的服务。

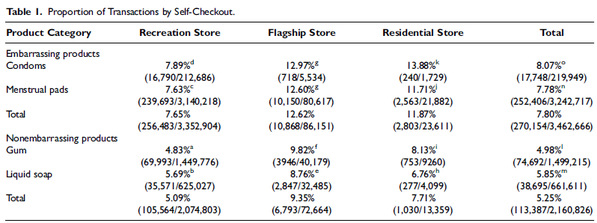

首先,消费者在购买令人尴尬的产品时,会首选避免社交。孙怡夏团队在分析了一家亚洲大型连锁超市,从2019年7月1日至2020年6月30日的一年内的500多万笔交易数据之后发现,购买安全套或卫生巾等尴尬产品的消费者走自助通道的比例显著高于购买洗手液或口香糖等普通产品的消费者(研究1)。这一研究证明了当消费者购买令人尴尬的产品时,他们更有可能通过自助结账进行购买,并避免与收银员互动。

表:自助结账的交易比例

其次,在没有自助服务时,消费者遇到尴尬的消费场景会偏好选择表现更机械的服务人员而不是更热情的服务人员。

孙怡夏团队使用了在线预订场景的研究方式,以服装干洗店作为研究案例。科研团队将两家干洗店的消费者评价呈现给消费者,在评价中控制了两家干洗店服务的效率和能力,只改变了前台服务人员的服务热情程度。

研究测试了当衣服上出现两种情况的污渍时(令人尴尬的污渍以及不尴尬的普通污渍),消费者分别更偏向于选择哪一类型的服务人员,是较为热情的,还是偏于机械化的。结果证明,线上评论中不同的服务类型,确实影响了消费者的选择。如果消费者的衣服上有令人尴尬的污渍时,60.9%的人选择了服务相对机械化的干洗店,相比之下,如果只是普通污渍,只有35.8%的消费者偏好机械化服务(研究2)。

此外,研究还发现,如果上述情况都无法达成,消费者不得不进行尴尬社交时,消费者倾向于将服务人员去人格化。即消费者感知服务人员情感能力下降,从主观上去认为他们表现得更加机械。

什么是“去人格化”?

去人格化是指淡化或抹去人类(相比动物或者机器)所特有的特质的一种心理活动。比如淡化医生的性别或共情能力。

孙怡夏老师还带领团队根据实验数据检测了不同服务风格对消费者满意度的影响。结果显示,在尴尬消费时,消费者对自助服务、机械化服务、人性化服务的满意度呈现依次递减的趋势(研究3)。

其实,以上现象还存在着一些边界条件,例如,随着消费者和服务人员之间的熟悉程度的增加,去人格化的程度就会降低。这意味着,当消费者和导购或服务者更熟悉时,他们无法通过去人格化的策略来降低尴尬,甚至可能更加尴尬。比如你在购买成人纸尿裤时遇到了熟人。

这些都表明,在尴尬产品消费时,过于热情的服务可能会加剧消费者的尴尬情绪,对消费者心理形成负担,在这种情况下,更多人宁可舍弃亲切、热情的服务体验,选择自助服务、机器人服务或者“冷漠”的服务者。

她的成果:扩展去人格化理论、肯定了自助服务及机器人的价值

这项关于“避免”消费者尴尬的研究成果与我们的生活息息相关,几乎覆盖着社会上的每一个消费主体,并在理论上和实践上为消费领域带来重要参考价值。

理论上,孙怡夏老师的研究加深了学术界对“尴尬情绪”的理解,证明了去人格化作为一种应对尴尬情绪的心理策略。

此外,这项研究也是对去人格化理论的拓展和外延。去人格化最早是心理学在研究种族冲突时提出的,往往发生在极端情况下且和暴力相关。但是Leyens et al. (2003)曾提出去人格化并不一定发生在极端事件当中,日常生活也会发生。孙怡夏老师的研究正是证明了在日常消费场景中,也有去人格化现象的发生。

孙怡夏团队的研究证明了销售人员试图与消费者建立更亲近的关系也会有适得其反的时候,尤其是在尴尬的消费场景中,为消费与营销领域相关研究提供了理论支撑。

在社会实践中,孙怡夏老师的科研成果肯定了自助结账和服务机器人的价值,尤其是在与隐私等相关的产业上自助服务极具发展前景。

这项研究不仅聚焦在商场、店铺等消费场景,对于卫生与健康行业的相关从业者也有着重要的启示。相较于其他行业,卫生健康领域可能会涉及到更多消费者的隐私问题、更容易引起消费者的尴尬。因此,卫生健康领域的从业者与服务人员更应该注意把控服务态度,与消费者保持一定“距离”,这可能会比一味的亲近消费者达到更好的效果。

论文摘要

The currant research advances understanding of how consumers respond to embarrassing service encounters. Across a combination of field and online studies, the authors provide evidence that (l) consumers prefer self-service to human services when purchasing embarrassing products or services; (2) when self-service is not available, consumers respond more positively to a mechanistic service provider than to a personable service provider; and (3) if consumers must engage in embarrassing social interactions, they dehumanize service providers, perceiving them as more mechanistic and less capable of emotional reactions than when engaging in nonembarrassing service interactions. The authors also examine consumers' familiarity with the service provider as a boundary condition for the effect Collectively, the results provide converging evidence for the proposed framework and have substantive implications for service management.